在构建一个成功的在线业务时,服务器性能和成本是两个至关重要的因素。它们之间的平衡对于确保应用程序流畅运行、用户满意度高以及业务盈利能力至关重要。

服务器性能指标

在评估服务器性能时,需要考虑以下指标:

- 响应时间:服务器处理请求并向客户端返回响应所需的时间。

- 吞吐量:在一段时间内服务器可以处理和响应的请求数量。

- 并发用户:服务器可以同时处理的并发用户数量。

- 资源利用率:服务器的 CPU、内存和其他资源的利用程度。

- 可靠性:服务器正常运行并提供服务的持续时间。

- 可扩展性:服务器在增加请求量或扩展到新地区时适应和处理的能力。

成本因素

服务器成本的影响因素包括:

- 硬件费用:物理服务器、网络设备和存储设备的成本。

- 软件授权:操作系统、应用程序和数据库软件的成本。

- 托管费用:数据中心空间、电力和冷却的成本。

- 管理费用:维护、监控和故障排除的成本。

- 云服务费用:如果使用云服务,则需要支付按使用量付费或预付费的费用。

权衡性能与成本

找到服务器性能和成本之间的最佳平衡点需要考虑以下步骤:

- 确定业务需求:确定应用程序的预期流量、并发用户数量和性能要求。

- 研究服务器选项:调查不同的服务器类型、配置和云服务,以了解它们的性能特征和成本。

- 评估容量需求:根据业务需求,预测未来服务器容量需求的增长。

- 计算成本效益:比较不同服务器选项的总体拥有成本 (TCO),包括硬件、软件、托管和管理费用。

- 优化资源利用:通过适当的配置和资源分配,最大化服务器效率并降低成本。

- 考虑弹性:为高峰期或意外流量激增做好准备,避免性能瓶颈和服务中断。

- 监控和调整:定期监控服务器性能,并在需要时根据业务需求和成本效益进行调整。

结论

在服务器性能与成本之间找到最佳平衡点需要仔细权衡和计划。通过了解服务器性能指标、成本因素和平衡策略,企业可以优化其基础设施,确保应用程序的流畅运行和业务的成功。

网络规划需要考虑哪些因素

1. 业务需求:

首先,网络规划需要充分考虑企业或组织的业务需求。

不同的业务需要不同的网络配置和带宽支持。

例如,视频会议需要较高的带宽和低延迟,而文件传输可能更需要稳定性和可靠性。

2. 用户数量和分布:

网络规划应该考虑到网络用户的数量、分布和位置。

不同地区或部门的用户可能需要不同的网络连接方式和带宽分配。

这样可以避免某些区域或部门的网络拥堵,确保所有用户都能够顺畅访问网络资源。

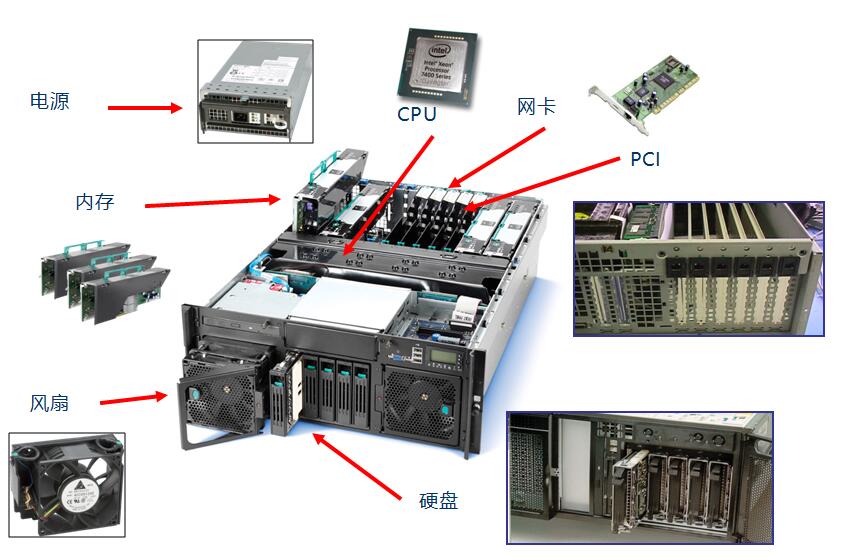

3. 硬件设备:

选择合适的网络设备非常关键。

包括路由器、交换机、防火墙等硬件设备的选择,需要根据预期的网络负载、性能需求和安全性需求来确定。

同时,还需要考虑设备的可伸缩性,以便未来网络增长时能够方便地扩展。

4. 带宽需求:

网络规划必须考虑带宽需求。

带宽的选择应该根据用户数量、业务需求和数据传输量来确定。

高带宽可确保高速数据传输,但也需要相应的投资,因此需要在需求和成本之间找到平衡点。

5. 网络拓扑结构:

网络拓扑结构指的是网络中各个设备之间的连接方式。

常见的网络拓扑结构包括星型、总线型、环型、树型、网状等。

选择适合企业需求的拓扑结构能够提高网络的稳定性和可维护性。

6. 安全性需求:

网络安全性是网络规划中非常重要的因素。

必须考虑网络的防火墙设置、入侵检测系统、数据加密、访问控制等安全措施,以保护网络免受恶意攻击和数据泄露。

7. 管理和维护:

网络规划需要考虑网络的管理和维护问题。

这包括网络监控系统、故障排除、定期维护等。

一个良好的管理和维护计划可以及时发现问题、预防故障,并确保网络的持续稳定运行。

8. 成本和预算:

最后,网络规划需要在预算范围内进行。

必须考虑硬件、软件、人力资源和维护成本等各方面的费用。

在确定网络规划方案时,需要在性能和成本之间做出权衡,确保在可承受范围内实现最佳性能。

芯片相关– Cpu历史–intel系列

Intel CPU:一段辉煌的历史旅程

Intel,作为全球领先的处理器制造商,其CPU的发展历程见证了科技的飞跃。

从早期的4004微处理器到后来的8000系列,包括里程碑式的8086、、和,每一代都带来了革命性的技术革新。

的诞生,引入了RISC技术,使得性能有了质的提升。

Pentium系列的兴起,更是标志着32位时代的开启,工艺技术的不断进步让性能与成本找到了最佳平衡点。

迈向Pentium时代的里程碑

处理器尺寸的演变也体现了Intel的精细设计:从Pentium Pro与后来的Xeon E7420、E5-2690和Core i7-2820QM的对比中,可见其技术进步的足迹。

Pentium Pro时代的落幕与新纪元的开启

Pentium Pro时代以1997年豪华封装的黄金价值为终结,而Pentium II的Klamath和Deschutes改进带来了MMX技术与66 MHz总线,512 KB L2 Cache和0.35um工艺的进步。

Deschutes的后续迭代为处理器性能带来了进一步飞跃,而Pentium II Xeon和Celeron的出现,标志着不同定位的市场拓展。

Pentium III的到来,1999年800MHz的频率,SSE指令集以及180nm工艺,预示着新阶段的到来。

从Coppermine的Socket 370接口和0.18μm工艺,到Tualatin的1.0-1.4GHz速度和FC-PGA2封装,服务器优化的特性逐渐显现。

Pentium 4的NetBurst架构,2000年的Socket 423,展示了性能与功耗之间的权衡。

Intel的处理器家族繁多,从高端的酷睿(Core)、主流的奔腾,到入门级的赛扬,以及专为服务器设计的至强,企业级的安腾,以及低功耗的凌动和Quark,每一种都满足了不同用户群体的需求。

迈向2021:Alder Lake的革新

2021年的Alder Lake架构,P系列带来了大核与AI协处理器的强大单线程性能,E系列则聚焦于小核的多线程处理能力,Thread Director的加入更是提升了系统调度效率。

16个混合内核、24线程和30MB L3缓存,配合DDR5和PCIe 5.0技术,Alder Lake为处理器性能树立了新的标杆。

Intel处理器的发展历史,是一部科学与创新交织的史诗,每一步都反映了技术的演进和市场需求的响应。

下一期,我们将深入探讨AMD的CPU历史,揭示另一段科技竞争的精彩篇章。

IDS评估指标

在评估入侵检测系统(IDS)的性能时,主要关注三个关键指标:有效性、效率和可用性。

有效性涉及检测机制的准确性与结果的可信度,是开发、设计和应用IDS的基础。

效率则侧重于检测机制的处理数据速度及成本效益,即性能与价格的比值。

可用性则关注系统的可扩展性、用户界面的友好度以及部署配置的便捷性。

有效性是开发和应用IDS的基石,是评估IDS性能的主要指标。

然而,效率和可用性同样对IDS性能至关重要。

有效性和效率贯穿于系统设计的方方面面。

其中,检测率与虚警率是评估IDS性能的核心指标。

检测率指的是系统在面对入侵攻击时正确报警的概率,虚警率则是系统在正常状态下误报的概率。

这两者之间存在权衡关系,检测率越高,虚警率通常也越高,反之亦然。

为适应不同网络环境,IDS产品会提供调整选项,以在两者之间找到平衡点。

美国林肯实验室通过ROC曲线描绘IDS性能,该曲线准确描绘了检测率与虚警率之间的关系,为评估IDS提供了直观的手段。

在实际应用中,评估除了考虑检测率与虚警率之外,还需考虑与这两个指标相关的因素,如可检测的入侵特征数量、IP碎片重组与TCP流重组能力。

这些因素直接影响IDS的检测可信度。

除了上述指标外,IDS本身的抗攻击能力也是关键性能指标之一。

IDS本身可能存在安全漏洞,若被成功攻击,其报警机制可能失效,导致后续行为无法被记录。

因此,确保IDS安全性和抵抗攻击的能力是其可靠性的体现。

这包括程序在各种网络环境中的正常运行、模块间通信的安全性以及对拒绝服务攻击的抵御能力。

其他性能指标包括延迟时间、资源占用情况和负荷能力。

延迟时间反映了从攻击发生到IDS检测到入侵之间的延迟,直接影响攻击的破坏程度。

资源占用情况评估系统在达到特定检测有效性时对资源的需求,通常,在相同检测效果下,资源消耗越低,IDS性能越好,入侵检测能力越强。

负荷能力考察系统在处理不同大小网络流量和系统资源(如CPU和内存)使用时的关键指标变化,如检测率和虚警率。

最后,日志、报告和响应能力反映了检测系统保存日志的能力、按照特定要求选择日志内容的能力,以及对事件的响应效率。

扩展资料

IDS是英文“Intrusion Detection Systems”的缩写,中文意思是“入侵检测系统”。

专业上讲就是依照一定的安全策略,通过软、硬件,对网络、系统的运行状况进行监视,尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果,以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。

做一个形象的比喻:假如防火墙是一幢大楼的门锁,那么IDS就是这幢大楼里的监视系统。

一旦小偷爬窗进入大楼,或内部人员有越界行为,只有实时监视系统才能发现情况并发出警告。